معرفة

جغرافية الكآبة

ما من شيء يبعث على الكآبة مثل المدن.. كيف تساعد المدن الكآبة على الانتشار كظاهرة عامة ملازمة للوضع الإنساني؟

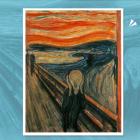

صورة تعبيرية (جغرافية الكآبة)

صورة تعبيرية (جغرافية الكآبة)

مقال للروائية والمؤلفة الأمريكية تارا إيزابيلا بورتون نٌشِر بـThe American Reader، ترجمة د. هاني حلمي، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة طنطا.

في كتابه الضخم «تشريح الكآبة» الصادر عام 1621، وهو عبارة عن حديث مطول عن مرض الروح، يتناول روبرت برتون الكآبة كظاهرة عامة، ملازمة للوضع الإنساني، فيقول: «الممالك والإمارات تُصاب بالكآبة، وكذلك المدن والعائلات، وكل الكائنات، سواء كانت نباتات أو حيوانات أو بشر – فكل الفصائل والطوائف من كل الأعمار والأحوال، تُصاب بفقدان التناغم والانسجام... فمن منا في الحقيقة ليس بأحمق أو كئيب أو مجنون؟».

ولكن ما من شيء يبعث على الكآبة مثل المدن. فالريف قد يحظى بشعراء رومانتيكيين – على شاكلة بايرون وشيلر، أو كولريدج وشيلي – يسبرون تلك الصراعات الملحمية التي تخوضها الطبيعة مع أعظم مجاهدات الروح الإنسانية. ولكن المصابين بالكآبة هم طائفة الكُتّاب أبناء الحَضر، الذين لا يكترثون بالمآسي الفادحة ولا بنشوة الابتهاج، بل على حد قول بيرتون، بالحالات المزاجية «المتبلدة، الحزينة، المتنكدة، المتثاقلة، الناقمة، المتوحّدة». فالخبرة الأدبية للمجال الحضري في أغلب الأحوال هي خبرة الحنين، والتوق للماضي، والاغتراب، والفقد. فالمدينة لهؤلاء الكُتّاب ليست إطارًا مكانيًا وحسب، بل هي أمثولة رمزية: تجسيد متعيّن للخبرات الزائلة غير القابلة للتكرار، ولحتمية الفناء.

وتكاد كل مدينة تاريخية أن تتميز بطابع خاص من الكآبة لا يفارقها ولا يمحوه الزمن – إذ يرتبط بالجراح والندوب التي تحملها المدينة. فلشبونة سمتها الحنين: شعور هائم بالفقد يرتبط بميراث المدينة من المفقودين في أسفار البحر، والمستكشفين الذين تحطمت سفنهم بحثًا عن آفاق جديدة باتجاه الغرب. أما إسطنبول فسمتها الحزن: تغللها كآبة مشوبة بحسٍّ ديني ترجع جذورها إلى الحنين للماضي المجيد. فكما يعبر أورهان باموك، «يواصل أهل إسطنبول حيواتهم بين الآثار ... تلك الآثار التي تذكرهم دومًا أن المدينة الحالية من الفقر والفوضى بمكان لا يتيح لها أن تحلم أبدًا بالنهوض إلى ما كانت عليه من ثراء وقوة وثقافة».

في كل حالة، تخلق الكآبة جغرافية نفسية تشكّلها أسماء الشوارع: من الجادات التاريخية القائمة، والدروب ذات الأقواس، والأزقة الخلفية، والتي تتزايد كشواهد على الغياب. فالذات التي تجول عبر المدينة الكئيبة تنوء تحت ثقل تاريخ تلك المدينة: ويمثل الجسد الحضري نقطة الالتقاء بين الحاضر المُخيّم والماضي المُندثر.

هذا الثقل يغمر أعمال أحد السوداويين المكتئبين من أبناء التمدين الباكر، وهو شارل بودلير ابن مدينة باريس. يُعتبر بودلير النموذج المثالي للجوال الهائم Flâneur كما تجلى في القرن التاسع عشر: وهو المتسكع الحضري الذي يراقب الناس، بينما يتمشى أو يجلس على أحد مقاهي المدينة في الشوارع الواسعة التي تم شقها وتعبيدها حديثًا، منبهرًا بالأشغال التي تعم باريس حديثة العهد بالتصنيع وتُغيّر كل شيء من حوله.

كان بودلير واعيًا بثمن التغيرات التي اجتاحت المدينة: الإحساس بالاغتراب عن الإخوان الذين يعيشون جنبًا إلى جنب، ولكن تفصلهم مسافة نفسية. فهذه الباريس ليست إلا مدينة من الغرباء، من الوارد فيها – كما تقول قصيدة «إلى أحد المارة» – أن يتبادل شخصان نظرة، أو لحظة تواصل سريعة، ثم يختفيان عن أحدهما الآخر في الزحام، لكي يلتقيا مرة أخرى فقط في الحياة الآخرة:

في مكان آخر، بعيدًا، بعيدًا عن هنا!

بعد فوات الأوان!

وربما لا يحدث أبدًا!

لأنني لا أعلم أين فَرَرْتِ أنتِ، وأنتِ لا تعلمين أين ذهبتُ أنا،

يا من كان بالإمكان أن أُحبَّه، يا من كان يعرف ذلك!

تسير الجموع في الزحام، واللحظة لا يمكن أن تعود كرة أخرى، والعاشق المحتمل لا يمكن العثور عليه مرة أخرى.

في القلب من هذا الاغتراب تكمن الهوة الزمنية في رمزية معمار المشهد المديني. فباريس القديمة الغابرة لا تزال حاضرة جنبًا إلى جنب المدينة الحديثة: ذاك الحضور الذي يذكّرنا أن ما كان لم يعد كائنًا، ويثير يأس بودلير الوجودي. وهكذا تقول قصيدة بودلير «البجعة»:

باريس القديمة لا أثر لها (فصورة المدينة

تتغير سريعًا، ويا للأسف أسرع من قلب الإنسان)...

باريس تتغير! ولكن لم يُحرّك ذلك شيئًا

في كآبتي! فكل القصور الجديدة، والسقالات، والقوالب الحجرية،

والأحياء القديمة، أصبحت أمثولة رمزية بالنسبة لي،

وذكرياتي الغاليات أثقل من الصخور.

ومن ثم، يصبح مشهد المدينة بالنسبة للمتجول في المدينة ضربًا من الأشكال الرمزية، تكتسب كل صورة من خلاله – القصور، والسقالات، والقوالب الحجرية – معنى أمثوليًا: يسرد قصة تاريخ مضى وانتهى. وهكذا يصبح فضاء المدينة، بشبكة تداعياته الشخصية، مقبرة للذكريات.

ويكتسب التأثير المتبادل بين الغياب والحضور طابعًا أكثر حدّة في تصوير ستيفان زفايغ لمدينة فيينا. وزفايغ، وهو اليهودي ابن الطبقة المتوسطة العليا في الإمبراطورية النمساوية المجرية، الذي عاصر ويلات حربين عالميتين قبل انتحاره عام 1942، لا يبدع مجرد قصة حول المدينة بل مرثية: حكايات المنفى في المقاهي الخاوية، والمنتجعات المنسية، والفنادق قليلة النزلاء بعد انتهاء مواسم ازدحامها، ورغم ذلك، ففيينا – التي كانت فيما مضى، كما يصفها زفايغ في سيرته الذاتية الشجية «عالم الأمس»، عاصمة إمبراطورية هابسبورغ القديمة التي حكمت أوروبا في زمن من الأزمنة، بهية في مجدها التليد، صارت الآن ظلًا لما كانت عليه قبل الحرب – تخبو إزاء قصتها شخصيات زفايغ.

وتشكّل تلك الهوة بين الحاضر والماضي – والتي يعمقها وجود أبنية تعود للأزمنة المنصرمة – أساس تجربة زفايغ مع كآبة المدينة. فكان يدين وهو يكتب عن فقر فيينا في سنوات ما بعد الحرب تدفق السياحة الأجنبية الساعية إلى التربّح من عملة الكرونا النمساوية الهزيلة العجفاء.

ازدحمت فنادق فيينا بالمستثمرين والتجار الجشعين؛ فتاجروا في كل شيء، من فُرَش الأسنان حتى الأملاك العقارية، وقاموا بشراء المجموعات الفنية الخاصة واستنفاد مخزون محلات العاديات والآثار قبل أن يستيقظ أصحابها مما هم فيه من محنة، ويدركوا أنهم نُهبوا. كان صغار موظفي الفنادق السويسريين، وكتبة الاختزال البسطاء من الهولنديين، ينزلون بالأجنحة الفاخرة في فنادق أجمل شوارع فيينا «رينغشتراسا». كان الواقع المتجسد لتلك الفنادق – القائمة ماديًا وليس نفسيًا – يعزز، بالنسبة لزفايغ، الوعي بغياب أهالي فيينا القدامى الذين كانوا يقيمون بها.

هذا الوعي هو ما يصبغ واحدة من أكثر قصص زفايغ أثرًا في النفس، وهي قصة «ميندل عاشق الكتب» وتحكي عن راوٍ يبحث عن أحد معارفه القدامى، وهو جامع كتب عانى من الاعتقال على أيدي السلطات زمن الحرب. هنا، يتبدى المقهى التقليدي القديم في فيينا، المعبّق برائحة الدخان، وقد زينته بهارج فيينا الجديدة – الأرائك المخملية شديدة الحداثة، ودُرج النقود الألومنيوم اللامع، وقد أهاج قلق الراوي الوجودي:

«انتابني إحساسٌ أنني لا بد وأنني كنت هنا من قبل، منذ سنواتٍ خلت، وأن ذكرى ما ترتبط بهذه الحوائط، وهذه المقاعد، وهذه الطاولات، وهذه الغرفة المعبأة بالدخان، وهي فيما يبدو غريبة عني. ولكنني كلما حاولت اقتناص تلك الذكرى، كلما استعصت عليّ وتفلّتت مراوغة... ورغم ذلك، كنت أعي أنني كنت هنا من قبل... وأن شيئًا من ذاتي القديمة، منذ أن مضت بها السنون طويلًا، ما زال يقبع هنا متواريًا، كحلزون يختبئ في الخشب. دلفت داخل الغرفة، وأنا أشحذ كل حواسي، وفي الآن نفسه أجوس داخل نفسي».

حينئذ فقط يُطرح اسم المقهى علينا – «مقهى جلوك بشارع آلزا»، وحينئذ فقط يتذكر الراوي ذكرياته هنا مع شخصية ميندل الذي يحمل عنوان القصة اسمه. يصير المقهى مستودعًا لذكريات الراوي المكبوتة عن عالم ما قبل الحرب؛ وتضحى كآبته الوجودية استجابة لرؤية البقايا المادية لما غاب ثقافيًا.

ومع ذلك، قليلة هي المدن في الأدب التي أصبحت مرادفًا للكآبة كما هو حال مدينة تريست، ذلك الميناء الواقع على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا، والذي احتضن الأدباء المنفيين مثل جيمس جويس، وريتشارد فرانسِس بِرتون، وغيرهم. وقد خَلّد جويس المدينة تحت مسمّى «تريست Triste» مستخدمًا التهجئة الفرنسية للكلمة، عازفًا على التشابه بين اسم المدينة والكلمة الفرنسية المعبرة عن الحزن.

تحدثنا كاتبة الرحلات جان موريس في كتابها الصادر عام 2001 «تريست ومعنى اللامكان» بوضوح شديد عن حزن مدينة تريست:

الكآبة هي مصدر النشوة الأساسي في تريست. في كل شيء قرأته عن هذه المدينة، مما خطّه الكتاب عبر القرون، هناك ما يستحضر الكآبة ... شيء يشبه ذلك «الحنين»[2] الذي يميزنا في مقاطعة ويلز، والذي يعبر عن نفسه في شعور من الحلاوة المُرّة والحنين لما لا نعرف.

تمضي موريس شارحة أن هذا الحنين ينبع من الانفصال بين حاضر تريست وبقايا عظمتها الزائلة. فمثل فيينا، تغيّرت تريست التي كانت تتبع إمبراطورية هابسبورغ فيما مضى تغيرًا جذريًا في القرن العشرين: فمبانيها ذات الطابع النمساوي-المجري، وميادينها المصممة وفق طراز الباروك، كلها تشي بالعظمة الدارسة التي لا تضاهيها تريست المعاصرة. وكما تعبر موريس:

«الآن، هذه الأطلال المنتمية لعصر هابسبورغ ما هي إلا ظلال تغيب في الغسق، شأنها شأن أشياء كثيرة في هذه المدينة. فالقاطرات البخارية الرائعة لا يُسمع هديرها في المحطة الآن، وناظر محطة قطارات سودبان لا يرحب بالشخصيات الهامة في زيه الرسمي المحبوك؛ لم يعد هناك قطار سريع ينطلق إلى فيينا...»

أفق المدينة الحديث في واجهة تريست يومئ إلى عالم لم يعد في متناولنا، إلى ما فُقد وما تبقّى. فقلعة ميرامير التي كانت مِلك الدوق ماكسيميليان ما زالت قائمة، أو القصر الأميري في دوينو، لا ينفكّ يذكرنا بحتمية مضي التاريخ قدمًا. «لماذا أنا هنا؟ إلى أين أذهب؟» كان هذا هو وقعها عليّ عندما كنت في سني مراهقتي... وما زال يراودني نفس الشعور.

تمضي موريس مستشهدة بشعر وردزورث:

«بشر نحن، وحُتم علينا أن نحزن عندما يرحل ظل

ما كان عظيمًا ذات يوم».

تحمل المدينة الكئيبة ذاتها رموز هذا الظل: الذي يشير إلى ما نتخيل أنها كانت عليه فيما مضى، ولكن لا يمكن أن يوجد ثانية أبدًا.

تتجدد الطبيعة دومًا. ما يذوي ويموت يُولد من جديد؛ يصير الليل نهارًا؛ والعفن يغذي البذور. ولكن المدن لا يمكن محوها، أو إعادة ولادتها. فعندما يموت الرجال الذين بنوها، وعندما تترك خطوات التاريخ بصمتها المعمارية على واجهاتها وزوايا شوارعها، ونافوراتها وساحاتها، لا يبقى من المدن إلا الذكريات: علامات على ما أبدعه شخص بعينه في زمن مفقود لا يمكن استعادته. فوجه ملاك حجري على مدخل أحد الأبواب، أو قنطرة أحد الأعمدة، أو الأشكال المنحوتة على البوابات المشغولة بالحديد، كل ذلك كان يعني شيئًا ما لشخص ما، ذات مرة، لكنها الآن مجرد شواهد على أزمنة دارسة. فما المدن التاريخية، في كل الأحوال، إلا ميراث الموتى.

التجول في الريف يعني السير في الحياة وجنباتها. فما ينمو يترعرع من تلقاء نفسه؛ مدفوعًا بقوة ديناميكية – ما يطلق عليه الشعراء الرومانتيكيون الطبيعة الخالقة (الفاعلة)[3] – تسري في الوجود الطبيعي. فورقة واحدة من العشب قد تكون محكومة بالذبول والفناء؛ ولكن حقلًا من العشب ليس كذلك. أما التجول في المدينة فيعني السير بين الأشباح، بين حكايات لأناس من زمن غابر تراكمت كطبقات من كسر الفخار.

ينبع الشعور بالكآبة في باريس بودلير، أو فيينا زفايغ، أو تريست موريس، من وعيٍ حاد بالمدينة كمستودع ومقبرة في الآن نفسه: مكان ينتصب فيه طلل من الماضي، ولكن تلك الأطلال تستدعي الانتباه لواقع الغياب، للشرخ القائم بين الماضي والحاضر، بين المدينة التي كانت والمدينة الحالية: تذكّرنا بمن لم يعودوا يسكنون هنا. فالمنازل هناك، بدون قاطنيها. فقصر هوفبرغ الإمبراطوري ما زال قائمًا في وسط فيينا؛ ولكن أسرة هابسبورغ ليست هناك. المدينة الكئيبة جسد بلا روح.

«لكنك لن تعود أبدًا!» هذا هو شعار المدينة الكئيبة، الذي يشغل الصفحات الأخيرة من رواية إيتالو سفيفو، ابن مدينة تريست، «الشيخوخة»، ويتكرر ذكره في نص موريس. في كتابه «تشريح الكآبة»، يصف روبرت برتون الكآبة باعتبارها سمة الفناء. هذا الوعي بالفناء هو ما يثير تجربة هؤلاء الكُتّاب مع كآبة المدينة. في رثاء ما لا يعود، فإنهم يرثون ما لا تستطيع الطبيعة – المتجددة دومًا – أن تجسده: أي حتمية الموت.